ショーウィンドーギャラリー

2003年1月~2003年3月

「興ずる」

日本の生活 「興ずる」

今回は「興ずる(きょうずる)」をテーマに、新春らしく優雅な遊び道具をご覧いただきます。

日本の遊び道具には、その文様や色彩が美しく、目にも楽しめるものが多くあります。それぞれに趣向を凝らした道具のかたちから、粋な遊び心を感じていただければ幸いに存じます。また遊び方についての説明もございますので、あわせてご覧ください。

盤双六ばんすごろく

現在のすごろくとは違い、盤上には両側に12のマス目が並びます。白と黒の駒を、交互にサイコロ2個を振って進めますが、最初に駒をゴールに集めた方が勝ちというのが基本的なルール。本双六(ほんすごろく)、折り葉(おりは)、追廻(おいまわし)など、いくつかの遊び方が存在しました。江戸時代の中期頃まで盛んでしたが、その後自然に衰退していきました。

宴遊盃えんゆうはい

江戸時代、大名がお花見に出かけた折に、懐に忍ばせて持参した仕覆(しふく・・袋のこと)入りの盃セット。それぞれが番号を決めて盃を持ち、サイコロを振ります。その出た目の人がぐいっと盃を呑み干していきました。

投扇興とうせんきょう

台の上にあるイチョウの葉型をした的を狙って、約1メートル離れたところから扇を投げ、落とします。扇や的の落ちた形によって、源氏物語54帖などと組み合わせた銘と点数がつきます。全国に様々な流派がありますが、関東地方では浅草の其扇流(きせんりゅう)が有名で、隔月で定例会が開かれています。

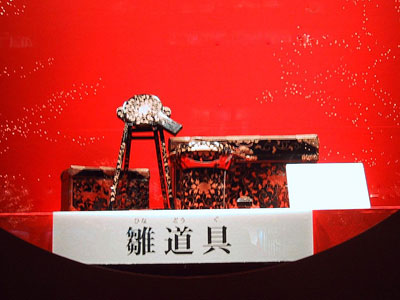

雛道具ひなどうぐ

江戸時代、桃の節句が近づくと、女子は雛人形や雛道具を飾り、草餅を行器(ほかい・・・食物を入れて運ぶ容器)にいれ、甘酒を錫(すず)のびんに注いで供える、といった雛遊びをしました。しかし、これは大人達にしてみれば、子供が嫁入りして世帯を持つためのお稽古でもあるという考えもあったようです。

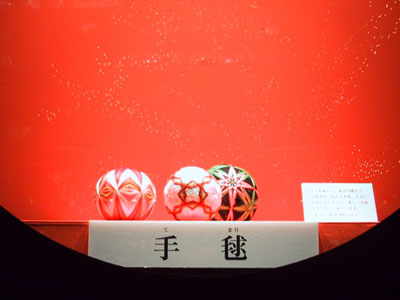

手毬てまり

鎌倉時代には、大人達が円陣をつくって手毬を投げ合う、という手毬会が盛んに催されました。江戸時代に入ると、大人や子供が家の庭や板床の上で手毬をつく遊び方に変わり、次第に羽根つきとともに女児の正月遊びとして定着します。しかし、明治にゴム毬が輸入され始めた以降は、手毬は観賞用のものとなり現在に至ります。